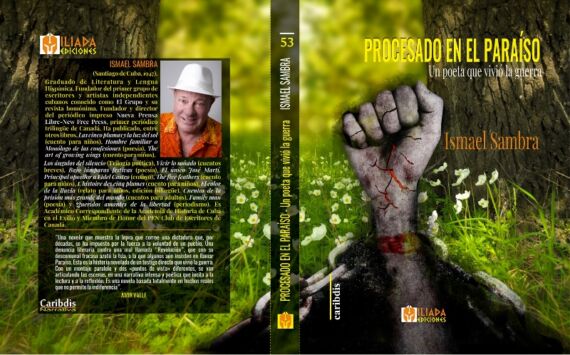

El escritor Ismael Sambra

Crear en Salamanca se complace en publicar publicar este comentario sobre la nueva obra de Ismael Sambra (Santiago de Cuba, 1947), quien fue uno de los fundadores del primer grupo de escritores y artistas independientes cubanos conocido como El Grupo. Ha publicado poesía, cuento, crítica, artículos y ensayos. Ha recibido premios y reconocimientos. Entre estos el internacional de poesía Casa de Las Américas y el Nacional de Poesía Heredia. Ha publicado, entre otros libros, Las cinco plumas y la luz del sol (cuento para niños), Hombre familiar o Monólogo de las confesiones (poesía), The art of growing wings (cuento para niños), Los ángulos del silencio (Trilogía poética), Vivir lo soñado (cuentos breves), Bajo lámparas festivas (poesía), El único José Martí, Principal opositor a Fidel Castro (ensayo), The five feathers (cuento para niños), L’histoire des cinq plumes (cuento para niños), El color de la lluvia (relato para niños, edición bilingüe), Cuentos de la prisión más grande del mundo (cuentos para adultos), Family man (poesía), Queridos amantes de la libertad (periodismo), Monologue des confessions (poesía, edición bilingüe). Es co-autor, con Manuel Gayol Mecías, de la selección Cuentos erróticos (cuentos para adultos). Es Académico Correspondiente de la Academia de Historia de Cuba en el Exilio y Miembro de Honor del PEN Club de Escritores de Canadá.

‘PROCESADO EN EL PARAÍSO’ O EL ARTE DE NOVELAR SIN TÓPICOS

Convertir la escritura política en un arte fue la mayor aspiración de George Orwell, según confiesa en un ensayo de 1946. Pero es obvio que se refería a sus propios textos, no a la escritura política en general, pues ésta ya había sido convertida en arte desde siglos atrás. Cervantes lo hizo a través de varias obras, incluida El Quijote, sobre la cual se dice que es la primera novela política de la historia, por más que si nos ponemos impertinentes, no nos costaría un gran esfuerzo encontrar otras anteriores. La Celestina, por ejemplo (escrita unos cien años antes que El Quijote), ingresa frescamente en la materia, toda vez que refleja la conflictiva correspondencia entre los intereses de la gente común y los obstáculos que les imponen las dominantes estructuras sociopolíticas del entorno.

El arte de novelar, en tanto se afinca en el rastreo y la recreación de los abismos humanos, hizo suyas desde siempre las vicisitudes de la política. No es que todas las novelas sean políticas (según pretenden algunos aspaventosos), pero ya que, como prefiguración natural del género, todas se orientan hacia los enigmas de nuestra existencia, llevan lo político en la base, como hidrógeno en el agua.

Que este componente medular fuese menos percibido o menos atendido en la novelística de tiempos pasados, no significa que estuviera menos presente, sino que tanto los entusiastas como los detractores de lo que llaman “novela política” no habían llevado aún al colmo ese prejuicio que estigmatiza a muchas piezas de ficción con subrayado énfasis en lo político-social, conduciendo a mirarlas por encima del hombro como panfletarias y defectuosas. Resulta impensable que los lectores de épocas precedentes (ni los de hoy) dieran validez a ese prejuicio ante Los miserables, de Víctor Hugo, o ante El Proceso, de Kafka, entre tantísimas obras célebres que nunca fueron leídas como políticas porque alcanzaron su auge en circunstancias en que lo político, al tiempo de ser convertido en arte, era disuelto entre otros contenidos mediante una labor de magistral orfebrería literaria.

Luego, esa labor iba a ceder terreno torpemente, agrediendo las esencias de la novela como género proteico, para favorecer el sobrepeso político y aun panfletario mediante pobres corrientes formales que serían publicitadas como naturalismo, realismo socialista o denuncia social entre otros purgantes difíciles de tragar. Y es lo que debe haber ayudado a que los lectores metieran indiscriminadamente en el tacho de los desperdicios todo lo que oliese a “novela política”, fueran o no panfletos.

La literatura cubana ha sido fecunda en malas “novelas políticas”, pero también cuenta con algunas buenas y hasta muy buenas. Sin embargo, parece que la mayoría de nuestros lectores tienden a subestimar por igual las buenas y las malas, incluso a priori, sin leerlas, tal vez porque el prejuicio les lleva a concluir que ya tienen de sobra con los temas políticos que pululan en los medios de información y de comunicación social, así que prefieren apelar a la novela en busca del disfrute estético o el entretenimiento o la desconexión de una realidad politizada y politiquera hasta el moño.

Felizmente, la lectura de algunos de nuestros más importantes narradores de los últimos tiempos, digamos Cabrera Infante o Reinaldo Arenas, no ha sido en rigor afectada por ese prejuicio. Ellos también demostraron su talento a la hora de aplicar la mencionada orfebrería literaria, quizás no tanto para diluir lo político como para presentarlo como lo que es, un asunto más, tan legítimo y dúctil para ser novelado como otro cualquiera, aunque –eso sí- llevando siempre por delante el rigor artístico.

El apostolado político, la teoría filosófica o social, el discurso de tipo ontológico sólo encajan orgánicamente en la ficción cuando no rechinan dentro del resto de los contenidos, lo que es decir cuando se funden en un todo armonioso con la forma. El único compromiso de un escritor es escribir lo mejor posible, no se cansó de repetir en vida Cabrera Infante, y debe ser por eso que varias piezas suyas (junto a las de Arenas) alcanzaron la cumbre de la literatura hispanoamericana sin que necesitasen ser promocionadas como obras de denuncia, y menos bajo el rótulo de “novela política”.

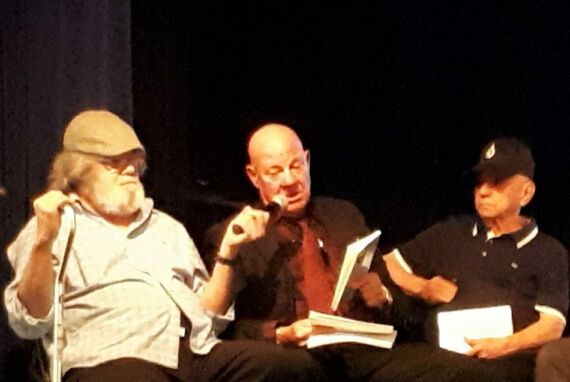

Armando Añel, Amir Valle, Ismael Sambra, 2019

Por suerte, ha ocurrido, además, que al imponer su impronta, esas pocas pero buenas “novelas políticas” del patio nos traspasaron la tendencia como legado. Debe ser la razón por la que en medio del aturdimiento y el descarrío que aquejan hoy a la novela, y a la narrativa en general, no hayan dejado de transitar por nuestro panorama editorial nuevas obras de ficción que, no obstante su hondura política, desbordan denominaciones reductoras y únicamente se atienen al arte de novelar sin tópicos ni etiquetas, devolviendo al relato la desaprensiva transparencia que tuvo en otras épocas.

Es el caso de Procesado en el paraíso, novela de Ismael Sambra, recién publicada por Ilíada Ediciones, en su colección Caribdis. Sin transgredir las leyes específicas de la ficción, Sambra ha enhebrado un argumento de sólida contundencia política. Esto, unido a que el novelista es además personaje protagónico dentro de la trama, puede propiciar que se le califique como novela testimonio o novela denuncia o historia novelada sobre hechos reales. Ninguna de tales denominaciones falta tentativamente a la verdad, pero creo que ninguna es exacta, puesto que se trata, ante todo, de una lograda novela (sin apellidos) y justo en ello radican su atractivo y su mérito mayor.

En esencia, la obra es un gran fresco que abarca más de medio siglo de la historia de Cuba, o sea, desde los inicios de la revolución fidelista hasta el presente de la dictadura totalitaria en la que devino muy pronto. Sambra se abre paso a través de ese contexto para recrear la saga de una humilde familia del oriente del país, acudiendo a técnicas que aportan un pertinente matiz clásico al relato.

Sin embrollos estructurales, sin pavoneos de estilo, ni aparatosas acrobacias sobre el tiempo-espacio, sino con prosa firme y con un lenguaje ameno, diáfano, conmovedor en toda línea, Procesado en el paraíso nos adentra en las andanzas del poeta Ismael, mostrando de trasluz el drama (más las enriquecedoras experiencias que genera) de su discurrir por escenarios y acontecimientos que van a marcarlo para siempre: desde las secuelas que dejó en su inconsciente haber sido testigo, en la niñez, de cambios tan radicales en la sociedad, hasta el momento en que, gracias a cuasi milagrosas gestiones internacionales, consigue librarse de una larga condena en la cárcel…

Sabemos, mediante declaraciones públicas del autor, que tales andanzas conforman un corpus ficcional que está inspirado tanto en su propia biografía como en las de algunos familiares y amigos. Aunque es algo que tal vez colegirían sin dificultad los nacidos o crecidos en Cuba durante los últimos decenios. Incluso no dudo que muchos pudieran verse representados en las vivencias de los personajes, sea porque, al igual que éstos, sufrieron la pérdida (poco a poco o de un tirón) de su inocencia política, o de sus simpatías por el líder tan falso como cautivador; o porque padecieron traumas igualmente demoledores, primero, por las dudas; luego, por la incertidumbre y las desilusiones, así como por el cuadro de horror al que les condujo asumir con honradez el desengaño.

En fin, creo que no está de más insistir en que nos encontramos ante una obra que por su madurez formal y la riqueza de su trama, sobrepasa limpiamente los límites de las “novelas políticas” al uso. Así que de igual modo que no sería justo circunscribir su alcance con tópicos reductores, tampoco me parece atinado recomendar su lectura concentrando las expectativas sólo en las lecciones extra-artísticas que pueda brindar. Si es que acaso la buena literatura sirve verdaderamente para dar lecciones.

JOSÉ HUGO FERNÁNDEZ

(La Habana, 1954) es escritor y periodista. Durante la década de los años 80, trabajó para diversas publicaciones en La Habana, y como guionista de radio y televisión. A partir de 1992, se desvinculó completamente de los medios oficiales y renunció a toda actividad pública en Cuba. Premio de Narrativa ‘Reinaldo Arenas’ 2017, tiene alrededor de una veintena de libros publicados. Actualmente reside en Miami.

Félix Luis Viera, Ismael Sambra y José Hugo Fernández, Festival Vista, Miami 2019

PROCESADO EN EL PARAISO

Un poeta que vivió la guerra

En Amazon.com

CAPÍTULO I

TEMPRANO PARA MORIR

Nací dos años después que terminó la Segunda Guerra Mundial, y cuando apenas cumplía los once, conocí a los barbudos de la sierra. Mi padre, que en paz descanse, era un comerciante de ésos que iban por los montes proponiendo su mercancía. Vendía cuadros, adornos, perfumes y todo tipo de ropas, bloomers, ajustadores, calzoncillos, medias, blusas, pantalones; también telas de todos los colores y calidades, a 20, 30, 40 centavos la yarda. Luego cobraba a plazos, 20 o 25 centavos semanales, un peso al mes, de puerta en puerta, de zona en zona; y el campesino que no tenía dinero en efectivo, pagaba con cualquier cosa, con algún animal, con algo de la cosecha; pero siempre pagaba.

Así, trabajando por cuenta propia, papá mantuvo la familia, cinco en total: papá, mamá, mi hermano, la casa y yo. Eran los tiempos en que un peso tenía el mismo valor de un dólar y hasta más. Eran los tiempos en que había que trabajar para ganarse un peso y con un peso se podía hacer maravillas.

Mi padre era un poco bruto, y cuando se peleaba con mamá, nos llevaba a almorzar a la fonda de Javier frente a la Plaza del Mercado. Allí con 25 centavos pedíamos “una completa”, con bistec, congrí, ensalada y plátano frito. Mi papá fue un buen cliente de la fonda y podíamos comer hasta fiado.

Papá jamás le debió nada a nadie. Fue siempre honrado, demasiado honrado, exageradamente honrado y trabajador. Él era exagerado en todo, hasta en esto de la honradez, aunque aquí no cabe la palabra exageración. O se es o no se es. «La honradez es una virtud —decía para justificarse—, aunque digan los que dicen que en este cabrón mundo no se puede ser honrado».

Yo lo entiendo así y quisiera que me entendieran. Ser honrado es tan importante como ser agradecido. «Ser agradecido es la más grande virtud del hombre y ser desagradecido su peor defecto». Así dijo un poeta santiaguero en una entrevista cuando llegó a Canadá. Por eso digo lo mismo, que el que es honrado y es agradecido, más que la paz de los hombres, merece El Paraíso, que es el perdón de Dios.

Debemos vivir agradecidos de todo lo que nos rodea, de la luz, del aire que respiramos, de lo que nos ha dado El Creador y han descubierto los hombres, o han inventado para nuestro confort, hombres que dejaron de dormir para crear bienes para el hombre.

Vivir para agradecer es mi lema. Los agradecidos viven en paz, por la paz y para la paz. Los desagradecidos hacen las guerras, por las guerras y para las guerras. Éstos llevan en ristre la lanza de la ambición mezclada con los sueños. Los desagradecidos y los ambiciosos se unen en la misma guerra y parecen imposibles de erradicar de nuestro moribundo planeta, porque el mundo ha sido una eterna “manzana de la discordia”. “Estamos en guerra hasta con nuestros propios cadáveres. Aún sobre los cadáveres vencidos”, dijo el poeta.

Esa vez que acompañé a mi padre al monte yo no sabía que estábamos en guerra y que nos estábamos jugando la vida. Pero siempre hay alguien a quien agradecer o algo que agradecer. Papá tenía muchos conocidos dondequiera, aunque muy pocos amigos. Siempre anduvo solo. Muchos lo querían, pero en nadie confiaba. Era de los que decía que «amigo es un peso en el bolsillo», sin temor a equivocarse.

Sin embargo, creo que le conocí uno, un viejo llamado Aurelio que vivía a unas tres cuadras de nuestra casa y tenía muchos conocimientos de navegación. Sabía de barcos y de viajes por el mar, sin haber sido marinero. Y es que estuvo muchos años trabajando como guardián de El Faro, en la boca de la bahía de Santiago. El viejo era quien alumbraba y vigilaba para que los barcos entraran seguros desde todas partes del mundo.

Tenía varios barcos adornando la sala de su casa y hasta algunos en botellas de colores que, según me dijo, él mismo metió. Pero yo nunca lo quise creer, pues me parecía que era cosa sólo de magias.

— ¿Y cómo es que lo hace?

— ¡Ah, soy mago! —me dijo, como para dejarme en un mar de dudas, la única vez que lo vi reír con los ojos.

Papá me llevaba algunas veces a ver al viejo Aurelio, lento, flaco y calvo, que de repente se puso muy enfermo, y tiempo después murió sin regalarme el barco que me había prometido. Entonces fue cuando decidí fabricar yo mismo el mío, y lo llevaba siempre a la playita de poca arena, de poca orilla, que habíamos descubierto papá y yo, pegada a la carretera que llevaba al mar, directo a El Faro, cerca del Castillo del Morro que habían construido los españoles para que los piratas no entraran en la isla, “en esta isla/ caballo resoplando al horizonte/ con la esperanza de un caracol sin orillas”. Allí aprendí a nadar y a navegar en mi propio barco con su motor de ligas torcidas, que yo mismo construí, con sus velas de cualquier color del muestrario que papá exponía a los clientes.

Aurelio era un buen viejo que seguro pensó que podía llevarse sus barcos a la tumba, pero eso nunca pudo ser. El día del entierro sus barcos seguían en la sala, sobre una gran mesa, todos reunidos, hasta los barcos de guerra, silenciosos, indefensos, solitarios, para decirle adiós a su celoso guardián. Después no supe más.

Aurelio y otro que le decían Mestre venían a menudo a mi casa a oír la radio en onda corta, bien bajito, metidos dentro de mi cuarto y en ese momento ni mi hermano ni yo podíamos entrar, porque no era cosa de barcos lo que hablaban; sino de la guerra. A veces sólo llegaba a oír como un grito “aquí Radio Rebelde desde la sierra…” y no oía más, porque ahí mismo le bajaban más el volumen.

Papá no quería que yo supiera de esas cosas, porque «los muchachos no pueden saber las cosas de los mayores», decía cuando yo preguntaba, «los muchachos hablan cuando las gallinas mean», decía cuando yo insistía. Sin embargo, de cuando en cuando, me llevaba a casa de sus clientes, y me daba de paso un paseo. Allí podía oír lo que él decía que yo no podía oír, porque todos hablaban en voz alta, no sólo de ropas y de estampados; sino también, de la guerra.

En esos lugares se podía hablar, porque eran casas apartadas con plantas y árboles alrededor, casas sin calles, separadas, no pegadas como las casas en la ciudad. En la ciudad las paredes tienen orejas. «Baja la voz, que te pueden oír», le rogaba nerviosa mamá. Nos pueden oír, ¡claro que sí!, ¿pero quién? «Dondequiera hay un Chivato», decía papá. «Es verdad». Es alguien diferente que nos vigila y que nos quiere hacer daño con su lengua.

Casi siempre me llevaba los sábados o los domingos, o cuando no había escuela, y a veces nos dejaba un día entero y luego al anochecer nos recogía. Yo me portaba bien toda la semana para ganarme este derecho, porque me gustaba mucho el campo. Soy el mayor y soy más curioso que mi hermano, y más atrevido en eso de querer saberlo todo «y eso te va a traer muchos problemas en la vida», me decía mamá.

Aprendí mucho de ríos, de caballos, de frutas y de animales. Eran gente pobre como nosotros, pero con casas bien limpias y cuidadas. Recuerdo una, donde íbamos a menudo, que estaba cerca de los campos de golf del Country Club, que tenía la hierba muy verde y muy bien cortada. Allí jugábamos en un molino de viento que no molía nada, sino que sacaba un agua del fondo de la tierra lo suficientemente fría y dulce como para secar nuestro sudor y restablecer nuestra energía, después de correr y revolcarnos como animales sobre la hierba.

Papá me llevaba, porque tenía varios motivos para llevarme, porque así podía disimular para hacer lo que hacía. Pero eso lo vine a saber después, porque él mismo un día nos lo dijo como arrepentido y con lágrimas en los ojos «Por esta revolución yo arriesgué hasta la vida de ustedes, carajo, y por eso me duele más la mierda que han hecho con ella».

Antes se podía ir al monte sin mucho riesgo; es decir, antes que los barbudos empezaran la guerra y empezaran los muertos a aparecer por dondequiera, antes que los soldados empezaran a morir y empezaran a matar. Después la cosa cambió hasta en la misma ciudad. Las bombas podían explotar en cualquier esquina y cualquiera podía morir por la explosión y la metralla. Mi mamá nos decía que no tocáramos ningún paquete tirado en la calle. Eran bombas sin nombres. Ya no salíamos casi a ninguna parte y menos de noche. El terror nos invadía. Ya casi nunca me llevaba con él a casa de sus clientes, hasta ese día en que por poco nos matan a los dos.

Yo vivía en las nubes y creo que hasta hubiera podido volar si lo hubiera intentado, porque fui un niño feliz. No había por qué no serlo. No éramos ricos, ¡claro!, estudié siempre en escuelas públicas donde nos daban todo gratis e íbamos a las tiendas que iban todos, donde todo era más barato. No éramos ricos, ¡claro!; pero conservo muy buenos recuerdos de la niñez, pues para tener recuerdos no hace falta tener dinero. Ellos aparecen para hacernos felices o para ponernos tristes, y eso es lo que me pasa a mí cuando te cuento esto.

Nací y me crie cuando aún los Reyes Magos existían, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar, visitaban la gran mayoría de los hogares con niños, con sus tres camellos y sus mágicas bolsas cargadas de juguetes, todos los días 6 de enero de cada año, todos los días seis, después de año nuevo, después que pasaban las fiestas de la Noche Buena. Ésas eran las fiestas de las navidades, que era todo como una gran fiesta de muchos días sin parar, donde en cualquier calle o en cualquier vidriera se podía encontrar un adorno, una estrella, un decorado con el nacimiento del niño Jesús, con arbolitos y hasta árboles gigantes de navidad.

Recuerdo que en mi barrio, en la loma de El Tivolí, adornaban con bolas, campanas, luces, estrellas y guirnaldas, una Ceiba grande crecida en medio de una rotonda que no era completamente redonda, sino casi triangular, frente a la escalinata de la calle Santiago, la calle que tiene el mismo nombre de la gran ciudad, pero de sólo tres cuadras, en el pico de la loma donde yo nací. En la pendiente construyeron una cascada que parecía de verdad, donde peces de colores nadaban y pastores y ovejas tomaban agua. Desde abajo se veían los muros de la estación de policías y desde arriba, desde los muros, se veía el mar imponente de la bahía repleta de barcos de todo tipo.

Antes se podía pasear y ver, se podían recorrer las calles adornadas y cubiertas como por una alfombra de papeles de colores bien unidos, que formaban letreros y dibujos de pájaros, campanas, flores y estrellas sobre nuestras cabezas, que era como si pasáramos por dentro de un túnel, que daban sombra y mucho fresco en las calles a pesar del refulgente sol. Cuando soplaba cualquier brisa, los papeles cantaban una música como violines mezclados con susurros de palomas mensajeras. Eran papeles de colores que le hacían cosquillas al viento para que fuera más agradable el aire y el penetrante calor de mi ciudad. Se podía pasear por las calles, de túnel en túnel, de sorpresa en sorpresa, ir de calle en calle buscando la más bonita de ese año, porque todo era una fiesta y cada calle esperaba ganar su premio.

Estuve mucho tiempo creyendo en los Reyes Magos, hasta que nos dijeron en la escuela que eso de los Reyes Magos era mentira, que era un truco de la burguesía y la religión; y que los barbudos de la sierra eran los Reyes Magos de verdad, que además de muchos juguetes, nos traían libertad y justicia para todos. Y fue todo muy duro de entenderlo, y fue muy triste mirarlo, porque ya no se adornaron las calles, y la ceiba gigante del barrio se quedó sin luces, y la cascada artificial que tanto me gustaba, dejó de funcionar.

Esa vez que acompañé a papá al monte (después supe que mamá no estuvo de acuerdo), esa vez era casi fin de año y no había mucho embullo para las fiestas, porque era mucha la guerra y muchos los muertos. Fue para el mes de noviembre. Ahora pienso que fue el mismo mes en que yo nací. Entonces puedo decir que yo nací dos veces en el mismo mes.

Recuerdo que íbamos en su gran motor alemán DKW, de tres velocidades, de color rojo, con fuerza suficiente para subir cualquier montaña. Mi padre le había adicionado un cajón de madera bien pulimentada, que era donde llevaba siempre la mercancía.

Recuerdo que unos soldados con ropas amarillas y cascos oscuros y armas largas, nos pararon a la salida de la ciudad y registraron todo dentro del cajón. Hablaron algo, algo que no llegué ni a oír bien y mucho menos a entender. Sólo oí que le gritaron cuando nos dejaron por fin pasar «Tenga cuidado, Moro, que la cosa no anda buena por ahí». Después supe que nos habían dado sólo hasta las 5 de la tarde para regresar y que en el doble fondo del cajón, iban las medicinas y los mensajes para los rebeldes.

BARBA ROJA EN TIERRA NEGRA

Un hombre al parecer nos esperaba. Un hombre espectacular. Un hombre rojo y lleno de pelos y collares negros y rojos. Dejamos la carretera y entramos por un enorme terraplén amarillo y polvoriento…

Deja un comentario

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.